Une éclipse est un phénomène astronomique observé lorsqu’une source de lumière dans l’espace est cachée au regard d’un observateur par un autre objet céleste.

L’ombre est la zone où l’objet lumineux est complètement dissimulé, en gris foncé ici; la pénombre là où l’objet est partiellement caché, en gris moyen ici).

Une éclipse solaire est la dissimulation du Soleil lors du passage de la Terre dans l’ombre de la Lune. Le Soleil est ainsi caché pour les observateurs sur Terre.

Une éclipse solaire est totale lorsque le Soleil est complètement caché par la présence de la Lune.

Une éclipse solaire est partielle lorsque le Soleil n’est pas entièrement dissimulé par la Lune, apparaissant comme un croissant de Soleil.

Une éclipse solaire est annulaire lorsque la Lune, d’apparence plus petite parce que plus loin sur son orbite, ne recouvre pas l’entièreté du disque solaire, laissant un anneau lumineux visible.

Une éclipse solaire est hybride quand elle est totale pendant une partie de son déroulement et annulaire pour une autre partie, ce qui est très rare.

Cela varie de 1500 à plus de 10000 km/h selon l’angle de la lumière solaire sur la surface de la Terre.

Les éclipses lunaires se produisent lors de l’alignement opposé, lorsque la Lune traverse l’ombre de la Terre. Ce type d’éclipse est plus fréquent, et surtout, visible depuis tout le côté nuit de notre planète.

Une éclipse lunaire est totale quand notre satellite passe complètement dans l’ombre de la Terre.

Une éclipse lunaire est partielle quand notre satellite ne passe pas complètement dans l’ombre de la Terre.

Une éclipse lunaire est pénombrale quand notre satellite passe seulement dans la pénombre de la Terre.

Oui, pour la planète Terre au complet. Des éclipses se produisent à tous les 6 mois environ, mais celles-ci ne sont pas visibles de partout sur le globe.

Obligatoirement, une éclipse solaire se produit au moment de la nouvelle Lune et une éclipse lunaire au moment de la pleine Lune.

Le plan de l’orbite de la Lune autour de la Terre est différent du plan de l’orbite de la Terre autour du Soleil. En général, la Lune ne passe donc pas exactement dans l’axe Terre-Soleil. Une éclipse ne peut se produire qu’aux points de rencontres de ces plans. Cela se produit à environ les 6 mois environ, pendant une saison des éclipses.

Un transit est le passage d’un objet céleste d’aspect plus petit devant un autre objet significativement plus gros, par exemple la planète Vénus passant devant le Soleil.

Une occultation se produit lorsqu’un objet céleste est dissimulé par un autre objet nettement plus gros, par exemple lorsque la Lune passe devant une étoile comme Régulus.

Le terme éclipse est généralement appliqué aux rencontres d’objets de taille visuelle similaire.

Dans l’emploi actuel, un Saros est une période de 223 mois lunaires synodiques (environ 18 ans), qui correspond au retour d’un alignement semblable du trio Terre, Lune et Soleil. Des éclipses de géométrie similaire se produiront donc à ces intervalles. Ces éclipses apparentées sont classées comme une série de Saros numérotée. Plusieurs séries de Saros se déroulent parallèlement, présentement notées 117 à 156. Celle du 8 avril 2024 était la trentième de la série 139.

Un maximum de 7 éclipses, tous types confondus, en trois séquences de 1, 3 et 3 respectivement. Il faudra voyager sur Terre pour les voir toutes cependant!

Au sens strict, elles sont aussi fréquentes dans le temps l’une que l’autre. Cependant, les lunaires sont visibles d’une zone beaucoup plus grande, soit un hémisphère de la Terre. Pour un endroit spécifique sur Terre, les lunaires seront donc observées plus souvent. Les éclipses solaires totales quant à elles ne couvrent qu’une toute petite région du globe à la fois et se produisent au même endroit à un intervalle moyen de 375 ans.

Deux semaines environ, le temps entre une pleine et une nouvelle Lune, donc le temps entre une éclipse solaire et une lunaire.

Toute planète possèdant une lune peut connaître des éclipses. Le type et le degré dépendront des proportions et orbites relatives des corps orbitants l’étoile. Voici un transit de Phobos devant le Soleil, vu de Mars.

Le 1er mai 2079, pour les Îles-de-la-Madeleine seulement! L’éclipse sera en avant-midi. D’autres régions du Québec devront attendre 2106 ou même 2205!

Non, malheureusement. Espérons que ce ne soit pas le cas! Si le Soleil n’est pas directement visible, les effets visuels les plus spectaculaires ne seront pas observables. La période d’obscurité sera simplement encore plus sombre.

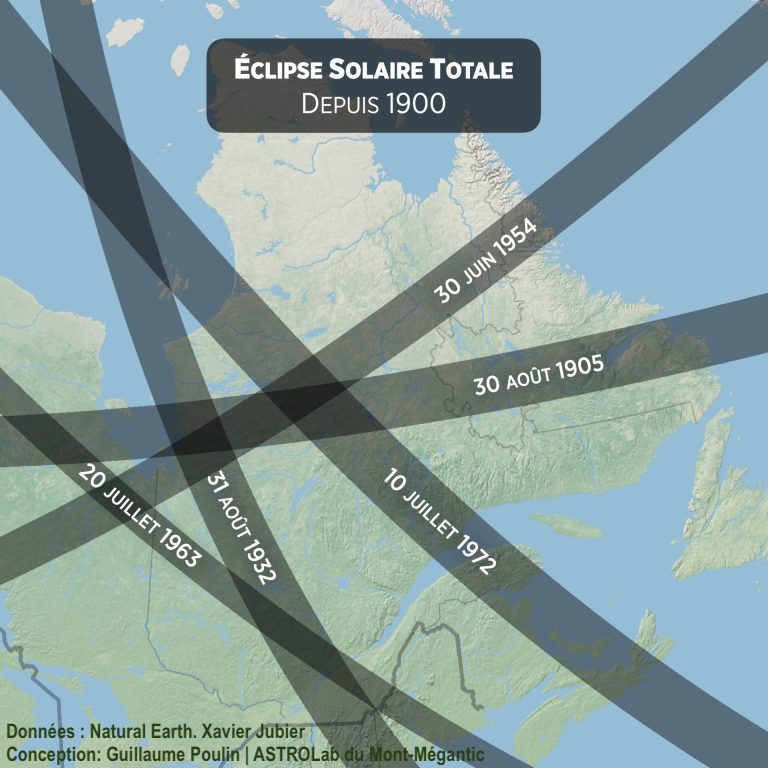

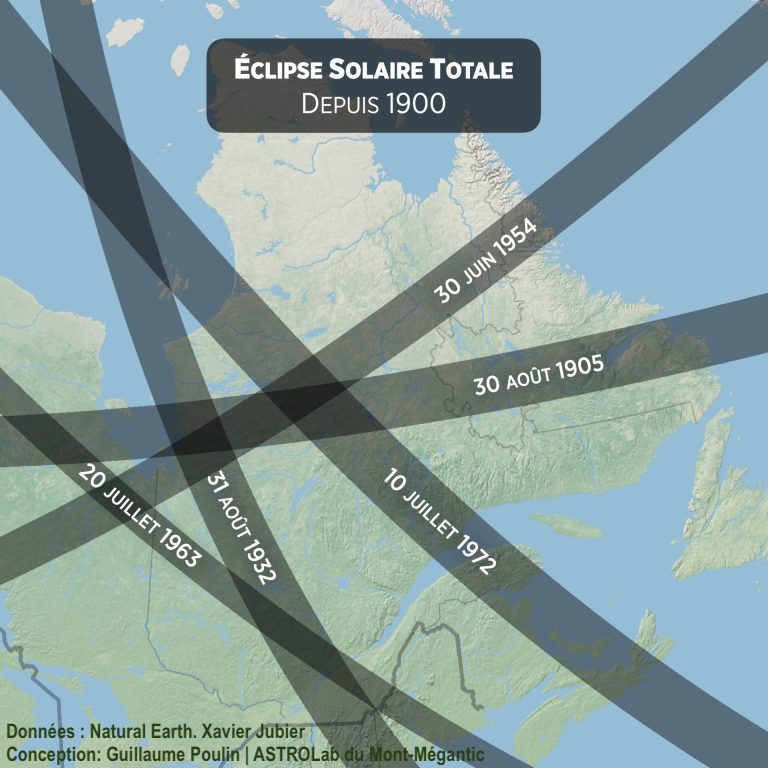

Le 10 juillet 1972, visible dans l’est du Québec, mais le temps partiellement nuageux a empêché l’observation pour plusieurs de ces régions. Certains chanceux ont tout de même réussi à apercevoir l’éclipse entre les nuages!

Il faut remonter à 1932 pour la dernière dans la région montréalaise.

Non. Fortement partielle, jusqu’à 98 % au Québec, mais elle était annulaire aux États-Unis.

Les durées de la phase partielle et de la phase totale varient selon l’endroit d’observation. En plein centre de la bande de totalité, il y a eu environ 3 minutes et demie de totalité et 2 heures et demie de phase partielle.

La phase totale d’une éclipse solaire dure au maximum légèrement plus de 7 minutes; la phase totale d’une éclipse lunaire peut atteindre 1 heure et 40 minutes.

Principalement au sud du fleuve Saint-Laurent. Utilisez la page Cartes pour vous situer!

Une éclipse solaire partielle fut visible dans la majeure partie du Québec, d’une magnitude et d’une durée décroissante plus on s’éloignait de la bande de totalité.

Oui! Aussi dangereux qu’observer le Soleil à n’importe quel autre moment! Il est crucial de respecter les mêmes règles de sécurité pour l’éclipse solaire que pour l’observation du Soleil en général, afin de protéger vos yeux.

Non. Elles peuvent être observées sans danger.

La tombée de l’obscurité, l’occultation du Soleil et la visibilité de sa couronne, une légère baisse de température, un changement dans le déplacement de l’air, des réactions parmi les animaux.

Absolument pas! Le phénomène est purement visuel et momentané; il n’y a aucun effet qui change durablement un aspect fondamental de notre existence terrestre.

Nous pouvons affirmer avec une certitude scientifique acceptable que ce n’est pas le cas. Ni un loup, un puma, un corbeau, un ours non plus!

Rapidement dans l’histoire de l’humanité, les anciennes civilisations ont déduit que les éclipses étaient un phénomène récurrent. Si leur compréhension était basée sur leur mythologie, des peuples comme les cultures de Mésopotamie, d’Égypte, d’Inde, de Chine et d’Amérique du Sud avaient décelé que ces phénomènes n’étaient pas aléatoires, mais potentiellement mathématiquement prévisibles.

Les écrivains antiques de l’occident attribuaient cet exploit à Thalès de Milet, en 585 avant notre ère. D’autres cultures en Orient avaient leurs propres traditions concernant les éclipses. Les historiens actuels prennent ces affirmations avec circonspection; nous ne pouvons vérifier avec certitude que ces prédictions étaient exactes.

La prépondérance de l’évidence semble désigner Anaxagore de Clazomène, vers 450 avant notre ère, comme le premier dont nous avons gardé la trace.

Cela est difficile à établir. Des calculs généraux globalement corrects remontent aux Mésopotamiens; l’astronome indien Aryabhata, vers 500, avait calculé les meilleurs résultats jusqu’à son époque. C’est Edmund Halley qui le premier applique rigoureusement la théorie mathématique de Newton et Kepler et prédit exactement une éclipse en 1715.

Absolument! Par exemple, c’est dans la couronne solaire d’une éclipse totale que les premiers indices de l’existence de l’hélium ont été observés par Jules Janssen en 1868. C’est avec l’éclipse de 1919 qu’Arthur Eddington et son équipe affirment avoir vérifié l’hypothèse de la relativité générale d’Albert Einstein.

Oui! Des scientifiques le font à chaque éclipse solaire pour maximiser le temps de prise de données. La cas le plus spectaculaire fut le suivi d’une éclipse solaire totale par un Concorde en 1973 pendant 74 minutes!